Комментарии /в виде статьи/ к проекту пьесы «Испанские сны – Островский, Сервантес и сеньор Дон Кихот».

Островский и Сервантес

Чего не бывало в реальности, обязательно случалось во сне. По крайней мере, многое из того, что мы могли бы себе вообразить. Влезать в чужие сны, конечно же, дело неблагодарное, но помечтать о снах другого человека, почему бы и нет, тем более, если этот человек – классик, тем более, если этот классик Александр Николаевич Островский.

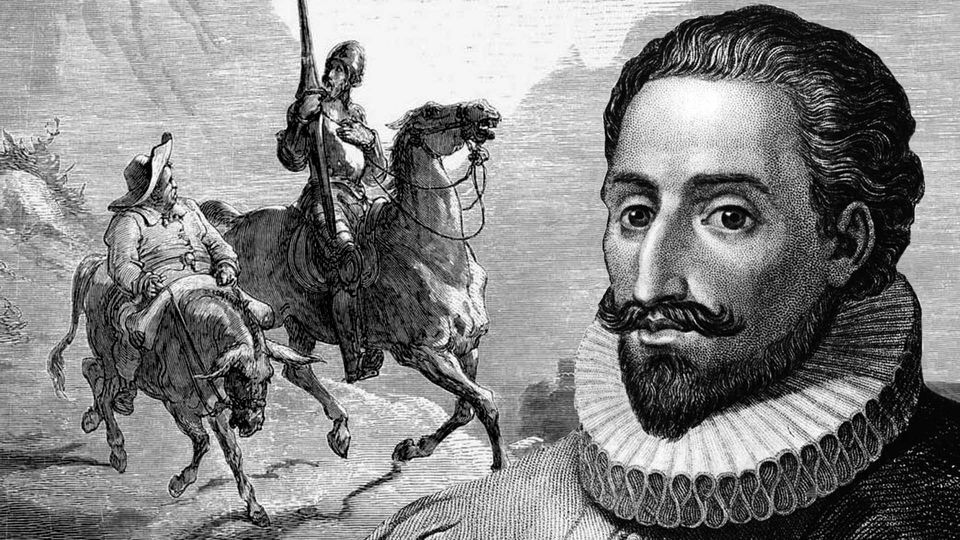

Разумеется, Островский известен как величайший драматург, менее известна широкому кругу публики его переводческая деятельность, а между тем он перевёл огромное множество произведений для театра, в том числе интермедии Мигеля де Сервантеса Сааведры – литературного отца знаменитого Рыцаря Печального Образа Дон Кихота. Эта веха в его творчестве показалась мне довольно интересной, учитывая и мои личные связи с Испанией, с испанской культурой и языком, который я изучал на практике в реальной жизни во время моего пребывания в этой южной стране. И не только веха в творчестве, но и сам живой интерес Островского к Испании, к Сервантесу и его творчеству. Это то, что заслуживает отдельного внимания, ведь прикасаясь к другой культуре, мы как бы проникаем в неё, становимся частью присущей только ей реальности. Похожее происходит и в процессе литературного перевода, во время которого переводчик объединяется в сотворчестве с автором оригинала и его героями. Можно не сомневаться, что в ходе работы над интермедиями, Островский тесно сблизился с Сервантесом, а так как Сервантес неразделен со своим литературным героем Дон Кихотом, то и с самим хитроумным идальго, который, буквально, родился из недр фантазии автора, став живым и вечно живым героем.

И вот, из подобного же рода фантазии, из этого животворящего океана творческой энергии человека, из крохотной капельки родился замысел – вообразить один из снов или гирлянду сновидений великого драматурга, в котором он встречается со своим испанским коллегой-гением, а после и с самим Дон Кихотом Ламанчским, «достранствовавшимся» в своих астральных скитаниях до берендеевских лесов, до сокровищниц земли русской…

Помимо отдельной работы, в виде статьи, посвящённой теме переводов А.Н. Островским интермедий Сервантеса, я имею замысел создать пьесу, где бы непременно описал встречу двух гениев, беседы со Странствующим Рыцарем и многое другое из того, что, как мне кажется, не стало бы голой выдумкой или авторской прихотью, но явило бы ту невидимую внешнему наблюдателю сторону общения творцов и литературных героев между собой. А ведь они или многие из них, несомненно, встречались и продолжают встречаться друг с другом где-то там, в параллельных измерениях. И отдельные обрывки их диалогов, фраз и откровений доносятся и до нас, пребывающих в мире тверди. Ну, кто-то, в том числе и я, в это верит. Кстати, очень интересная идея пересечь между собой литературных героев Рыцаря Печального Образа и Принца Датского Гамлета была осуществлена в грузинском фильме «Житие Дон Кихота и Санчо Пансы» (1989 г.)

Безусловно, идея вместить образ Дон Кихота в иные реалии и даже в иные сюжетные конструкции, перемежая их с современностью, уже использована и в кинематографе и на сцене, а сам Дон Кихот, в том числе и не без участия Островского, уже давно вступил на российскую землю, на сцену и в литературу, продолжая своё запредельное странствие в новых формах и художественных реалиях. В частности, исследователями отмечается тот факт, что Дон Кихот относится к литературным прообразам князя Мышкина Достоевского, который подчёркивает в «Дневнике писателя»: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек…

Эту самую грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний Суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества».

Отмечается также, что «Самопожертвование, вера в идеал, бескорыстная готовность целиком посвятить себя служению человечеству являются, с точки зрения Достоевского, отличительными чертами натуры Дон Кихота, которые сближают его с характером русского народа».

Кстати, не лишним будет отметить и тот факт, что пьеса Михаила Булгакова Дон Кихот, где автор по-своему развивает образ и характер сервантесовского героя, по стечению обстоятельств впервые была поставлена в театре имени Островского в Кинешме в 1940 году.

Известно, что в библиотеке Островского вместе с собранием сочинений Сервантеса хранился роман «Дон Кихот» в переводе Виардо.

Островский характеризовал Сервантеса, как «умнейшего человека своего века, отлично знающего Испанию во всех отношениях», считая его своим коллегой-единомышленником. Драматургические произведения Островского и Сервантеса невероятно близки по содержанию, по характеру затрагиваемых проблем и цитата: «по своей комедийной театральности».

Вспоминая свои странствования по Испании, могу сказать, что совершенно неожиданно оказывался в местах силы, связанных с именем и вехами судьбы Сервантеса (в том числе в его доме Алькале-де-Энаресе) и Дон Кихота, но об этом когда-нибудь в другой раз…

Испанские сны Островского – это фантасмагория, мистерия, художественно-философские беседы, попытка воссоздать, представить тот отрезок времени, в течении которого два автора пересеклись в одной ирреальной точке.

Работа над интермедиями

Отдельные из исследователей творчества Островского указывают на влияние, которое Сервантес оказал на русского драматурга, проводя параллели между такими пьесами, как «Бискаец-самозванец» и «В чужом пиру похмелье», «Педро де Урдемаласе» и «Лес». Указывая в первом случае на «мотив денег», присутствующий в перечисленных произведениях, на плутовство героев, на схожую эстетическую мысль, «мотив чуда», «святость внутри греха» во втором случае, делая акцент на феномене метатеатральности в творчестве обоих авторов.

«Я думаю, довольно будет сказать, что эти небольшие произведения представляют истинные перлы искусства по неподражаемому юмору и по яркости и силе изображения самой обыденной жизни. Вот настоящие образцы того, что в живописи называется жанром! Вот настоящее высокое реальное искусство!» – писал Александр Николаевич Островский о пьесах Сервантеса.

Работал над интермедиями Островский, борясь с болезнями, подступавшими к нему по причине возраста. И здесь он напоминал сервантесовского Рыцаря, борющегося с несправедливостью и злом этого мира внутри него, ставя идеалы творчества и человеческой этики превыше временных физических трудностей, ведь за этот период, он как драматург и переводчик создал многое из того, чем мы сейчас обогащаемся интеллектуально и духовно. Окончив работу над переводами, Островский писал: «Все это у меня готово, но я очень совестлив и боюсь показаться перед публикой, пока не уверен, что мой перевод совершенно близок к подлиннику, что мной перебраны все слова и фразы русского языка для выражения того или другого оттенка мысли Сервантеса и что уж больше ничего сделать нельзя».

Островский тщательно изучал и анализировал смысловые значения испанских слов, крылатых выражений и фразеологизмов, пытаясь сделать их понятными и доступными русскому читателю-зрителю. Он считал, что в отличии от Лопа де Веги, герои Сервантеса менее испанцы, чем просто люди в общечеловеческом смысле этого слова, транслирующие ценности и идеи понятные всему цивилизованному человечеству. И это было дополнительным стимулом перенести интермедии на русский язык, на русскую театральную почву, возделывателем которой он по факту своей деятельности являлся.

Самое интересное, что Островский работал с интермедиями не только, как переводчик, – а перевёл он всего восемь пьес, среди которых: «Саламанкская пещера», «Театр чудес», «Два болтуна», «Ревнивый старик», «Судья по бракоразводным делам», «Бискаец-самозванец», «Избрание алькальдов в Дагансо», «Бдительный страж», «Вдовый мошенник, именуемый Трампагос», – но и как режиссёр, делая их готовыми к постановке. Особенно тщательно он работал с ремарками, делая акцент на то, что могло оказаться существенным для русской сцены.

Интермедии были важны для Островского ещё тем, что в них сквозь призму простых сюжетов, рассказывалось о природе театра, о его развитии в истории, наконец, о театре в театре. Постижение метатеатральности в других формах, в произведениях других авторов, а особенно Сервантеса, чьи пьесы он считал универсальными для всех, давали ему возможность как автору увидеть изнутри развитие театрально-эстетической проблематики на всех этапах становления европейского театра. В Сервантесе Островский наконёц обрёл единомышленника.[i] Ярчайший пример метатеатральности в драматургии Островского выразился в его знаменитой пьесе «Таланты и поклонники».

Удивительно, но уже в то время были использованы элементы иммерсивности в театральных постановках; так в пьесе «Судья по бракоразводным делам», где персонажи предстают то участниками действиями, то зрителями, а зрители настолько приближены к сценическим действиям, насколько это было возможно, учитывая законы театра эпохи барокко. Не менее ярко иммерсивность, ныне модное явление в современной театральной реальности, проявляется в карнавальных сценах, где разница, а тем более «четвёртая стена», между зрителями и участниками практически отсутствует. Всё это не могло не интересовать Островского – создателя русского национального театра, драматурга, режиссёра-практика, новатора, исследователя театрального искусства.

И всё же маяком на пути работы с пьесами Сервантеса и их героями, был и оставался самый сложный, самый загадочный, самый возвышенный в своих идеалах и реалистичный в своих жизненных неудачах – Рыцарь печального образа сеньор Дон Кихот. Он виделся Островскому таким исполином, вышедшим далеко за пределы одной лишь испано-кастильской культуры (которая и сама уже давно преодолела свои культурно-географические границы), и продолжающим своё странствование по другим метакультурам и культурам, неся в каждый дом и очаг искусства идеалы добра и справедливости, чести и долга, отваги и совести. И в этом присутствует определённая закономерность, когда над писателем, драматургом возвышается его самый яркий, самый сложный, самый характерный его герой, связывая творчество автора с его судьбой, с его житием, поступками и славой.

В пьесе «Бискаец-самозванец» Сервантес устами героев упоминает Дон Кихота, с одной стороны, экспериментируя, с другой стороны с целью усилить проявление донкихотства, становившегося массовым явлением в средневековом театре.

До самой смерти Островский, которого по праву называют «Русский Шекспир», работал над переводами пьес Сервантеса, до самой значимой точки перехода души на иную ступень жизни, он был связан с корралем испанского гения, и в этом видится немалый мистический подтекст. Ведь, когда ещё так обнажены думы, обострены тонкие чувства души, как не перед моментом перехода человека, в ком угасает земная сущность, в иную реальность?!

Сны во снах. Предсуществование героя.

Вправе ли мы в художественное произведение, связанное с реальным, а не вымышленным лицом, вносить элементы собственной фантазии? Возможно, да, если только автор настроен на бережное отношение к тому, что составляет внутренний мир героя (исторического лица), его мысли, чувства и творчество. Если биографические события и черты его не подвергаются искажению, а вымышленные эпизоды или сновидения призваны лишь усилить внутренние переживания, творческие или духовные поиски героя, ради художественной выразительности придать более яркую окраску его действиям, которые в рамках сюжетной линии вытекают из событий реальной жизни.

В случае с метапрообразами возможно нарративное развитие литературного сюжета и самого действия, осуществляемого героем в новых обстоятельствах. Тот магический кристалл, который притягивает нас к образу героя, а в нашем случае, сервантесовского Дон Кихота, создаёт в миллионах людских сознаниях и воображениях множество собственных разнообразных отражений, имеющих право на существование в безграничном мире фантазии. Мысль о том, что «герой Сервантеса отделился от романа и зажил отдельной жизнью, подобно тени, заслонившей своего хозяина», – не раз уже выражена в различных формах разными авторами. Даниил Андреев, размышляя о метапрообразах, указывает на Дон Кихота, как на просветлённое существо из мира Даймонов[ii], тех иноматериальных существ, чей мир был известен ещё Сократу. А философ Хосе Ортега-и-Гассет писал что «где-то на небесах Сервантес, творец «Дон Кихота», с печальной улыбкой вслушивается в споры «кихотистов» и «антикихотистов», ожидая того, кто родится, чтобы понять его»[iii]. Мигель де Унамуно высказывал мысль о том, что Дон Кихот не менее реален, чем Сервантес, которого автор «извлек на свет Божий из духовной сущности своего народа». Он был убеждён, что «вымышленные литературные персонажи живут в сознании автора, их измыслившего, собственной жизнью, наделены некоторой независимостью и следуют законам внутренней логики, которую не всегда осознает даже сам их создатель». И что ни Дон Кихот, ни Санчо уже не зависят от творческой фантазии их литературного автора.

«Теперь «Дон Кихот» достояние читателей, всех и каждого, и каждый волен и даже должен толковать его по–своему, если можно так выразиться, мистически, подобно тому, как обычно толкуется Библия».[iv]

Островский, безусловно, один из тех, кто понял иноприродный характер Caballero Errante, его метафизическое предбытие. Подобно его Снегурочке, рождённой по сюжету от союза Мороза и Весны, двух антагонистических, но в то же время взаимодополняющих стихиалей природы, чьё предсуществование корнями уходит в народные легенды, в древние воззрения предков, в мифы и старинный эпос, – Рыцарь печального образа врывается в мир сквозь амальгаму художественных, мифологических, реальных жизненных наслоений.

«Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено было действовать, мне — описывать», – заявлял писатель в ответ Авельянеде, автору лжедонкихота.

В отличии от любого вымышленного героя, Дон Кихот явился страдающему в тюремном заключении Сервантесу уже живым, сотворённым где-то в иных измерениях существом, посетил его в момент, когда подсознание обострилось настолько, насколько было способно воспринять посланца иного мира, избравшего Сервантеса своим литературным отцом, дабы воплотиться в избранном для него пространственно-временном слое. Но вначале внутреннему взору художника явился просто-напросто безумец, начитавшийся рыцарских романов, грезивший рыцарскими подвигами, тот, кого Сервантес уже не раз встречал в магическом зеркале искусства, чей образ и характер давно вынашивал в своих замыслах. И этот период, период появления и становления безумца, можно было бы назвать детством и отрочеством героя. В дальнейшем он раскрывается с иной стороны, обнаруживая черты и идеалы, присущие, действительно, рыцарю, пусть и юродивому, блаженному, беззаветно верящему в то, что и книжные рыцари абсолютно реальны и достоверны, как герои и персонажи исторических и библейских хроник.

Унамуно в работе «Агония христианства» писал: «И я не знаю, отличается ли мой Дон Кихот от Дон Кихота Сервантеса; может быть, он остался тем же, но я открыл в его душе такие глубины, которых не открыл Сервантес, впервые открывший нам Дон Кихота».

И вправду, «где граница, разделяющая вымысел и реальность, сцену и зрительный зал, жизнь и сон, роман жизни и жизнь романа?» [v]

В магическом зеркале искусства. Театр сновидений.

Что сон? Что явь? Что день вчерашний?

Что будущее бытие,

И мысли прожитые наши,

И тщетных дел небытие?..

Тема снов в творчестве Сервантеса и Островского является едва ли не краеугольной в раскрытии образов героев.

Нигде, только как во сне, в пограничье между явью и сновидениями, не могло зародиться то непреодолимое стремление Рыцаря Безумств, которое подвигло его на великие свершения во имя единственного Идеала. Да и сам он – Рыцарь Львов явился Сервантесу отнюдь не в мгновения рутинных дней, не в моменты рассудочного анализа окружавшей его действительности. Альфонсо Кихано – плод глубинных переживаний и воспоминаний автора, часть из которых вторгалось в сферу сновидений под видом, так называемых, вещих снов.

Спуск в пещеру Монтесино, это событие, описанное в главе № 41, явленное своему герою в образе сна, совершилось, по утверждению автора, в самом сердце Ламанчи.

«Наконец Дон Кихот пришел в себя, потянулся, будто просыпаясь от глубокого и крепкого сна, с ужасом поглядел по сторонам и сказал:

– Да простит вас Бог, друзья мои, за то, что вы лишили меня самого приятного зрелища, которое когда-либо выпадало на долю смертного! Поистине, только теперь я вполне понял, что все наслаждения жизни проходят, как тень и сон».

Далее Дон Кихот повествует о встрече с Монтесиносом, о беседе с ним, об очарованных могущественным волшебником странствующих рыцарях, о прекрасных дамах, о возлюбленной Дульсинее, чьё появление кажется ему сновидением во сне.

Нагромождение абсурда в речах участников сцены в пещере подчёркивает стремление Сервантеса в ещё большей степени гротеска продемонстрировать характер малосодержательных рыцарских романов эпохи заката куртуазного жанра, сравнимых в наши времена разве что с бульварным чтивом, выброшенным на прилавки книжных развалов. И всё же, как во всяком лабиринте, а тем паче в лабиринте сна, можно уловить отдельные знаки и символы, через которые автор хочет донести до нас, до читателей не самые простые смыслы представленной картины, но, конкретно, горечь и трагедию человеческой истории, человеческого рода в целом, находящегося под властью тёмных чар. Но пока околдованные рыцари света, единственно те, кто способны на земле разрубить цепи этих чар, находятся в состоянии потери воли, в замутнённом сознании, миру не видать прозрения и конечного освобождения. Возможно и поэтому, Сервантес ввергает сознание своего героя в состояние сна на грани сомнамбулического, трансформирует его в подсознание, откуда транслируются метафизические образы, пусть в гротескном преломлении, в мир яви. В некотором смысле нашим очам предстаёт картина сошествия Дон Кихота во ад, передающая мудрость евангельских притч посредством привнесённого в сюжетную линию литературного сна героя. И в свете этого уже не кажется столь неправомерным выражение Мигеля де Унамуно о том, что в «образе Дон Кихота, «испанского Христа», в коем явлен весь глубочайший трагизм человеческой комедии, зашифрована и заключена бессмертная душа моего (испанского – прим. авт.) народа».[vi]

Островский также обращается к теме сна в ряде своих крупнейших пьес. В пьесе «Праздничный сон до обеда» сюжет целиком построен на событиях, которым предшествовал сон Бальзаминова, обещавший ему женитьбу на богатой невесте. Впоследствии в дело вмешивается народное поверье, которое гласит, что праздничный сон сбывается только до обеда, тем самым заставляя героя прилагать усилия, ухищряться особым образом для достижения своей меркантильной цели.

В пьесе «Гроза» Катерина признаётся подруге, рассказывая свой сон, как сокровенное пророчество, таящее в себе кратковременное свидание с миром горним.

«А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху».

В дальнейшем сны предвещают Катерине страстную любовь и вместе с ней роковые перемены в судьбе:

«Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; а точно ведет меня кто-то, обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду…»

Тезис «Жизнь есть сон», проповеданный через искусство Кальдероном (подобно тезису метатеатральному, шекспировскому: весь мир – театр), стал основой отдельного мировоззрения. Унамуно считал, что ищущий на пути веры «должен наяву пережить сон жизни, ибо жизнь есть сон». Та реальность, которую мы представляем себе единственной в существующей жизни, на самом деле явленное в разных формах сновидение, отголоски иной (мета-) реальности.

В упомянутом уже эссе «Агония христианства», Унамуно писал: «Только сон есть настоящая жизнь, реальность и творчество. Сама вера, согласно апостолу Павлу, есть осуществление грядущего, а чаяние грядущего и есть сон.»

Символ веры Кальдерона-творца, веры в добро, выражено одной цитатой:

«И знай, добро живет вовеки,

Хоть ты его во сне свершил.»[vii]

Для него не существует разделения на мир реальный и иллюзорный, мир сновидения. Любой поступок, любая мысль имеет свою силу и резонанс, как в мире снов, так и в мире физического действия. И добро и там и там – суть добро.

«Но будем спать с большим вниманьем,

Но будем грезить – понимая,

Что мы от этого блаженства

Должны проснуться в лучший миг.»

Сон делается у Кальдерона мгновением просветления, проживанием целой жизни, осознанной, ведущей к новой жизни – к полной и вечной.

Сервантес устами Дон Кихота (или Дон Кихот сам) обозначает сон, как пространство, точку обновления и отдохновения, присущую всем, независимо от положения и происхождения, неизменно напоминающим нам смертным о последнем часе, когда тело уснёт вечным сном.

«Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженств. Спасибо тому, кто изобрёл сон. Это единые часы, ровняющие пастуха и короля, дуралея и мудреца. Одним только плох крепкий сон — говорят, что он очень смахивает на смерть.»

В «Воеводе» («Сон на Волге») Островского ужасный сон, приснившийся герою, приводит его к искуплению, к осознанию своего греха и несправедливых деяний, к покаянию и примирению с теми, с кем прежде состоял во вражде.

Именно во сне (который Островский использует не только как драматургический приём, но пересказывает правду жизни) свершается поворотный момент в судьбе Воеводы, чей поступок сказывается на дальнейшем ходе истории, на судьбах других людей, связанных с ним общими узами.

Воевода

(во сне)

В глазах увез. Меня столкнули в Волгу.

Тону, тону! Спасите! Заливает

Меня всего, под шею подступает.

Ко дну иду. Без покаянья страшно

Мне умирать. Спасите, дайте время

Покаяться, раздать именье нищим,

Посхимиться.

…

Во сне и уже по пробуждению он переживает катарсис, вынося ясное, твёрдое намерение исполнить своё обещание, данное им во сне Богу.

Воевода

Скачи домой живей, чтоб к ночи быть.

Бери людей с собой надежных. Снился

Мне сон дурной; так я боюсь, здорово ль

И цело ли у нас. По обещанью,

Мне надобно дойти пешком в обитель

Молебен отслужить.

…

И здесь в финале, мы с уверенностью можем констатировать торжество нетленного кальдероновского: «Моим учителем был сон»!

А если сон был моим учителем, то ареной великих свершений явился физический мир и мир искусства, связуемый миром сна, пронизывающим театральность бытия до самых его глубин.

А там, где сон, живой сон, там нет и не может быть чистого вымысла. Явь там, где мы действуем, чувствуем, мыслим, творим, мечтаем – здесь и сейчас…

Напоследок зададимся, как кажется, важным, в плане определения источника происхождения образа, вопросом:

Воля спящего лишь рождает объект, явленный ему во сне, или происходит пересечение двух действующих воль в одной точке?

В случае с литературным героем всегда имеет место быть чудо, чудо его появления в пространстве и измерении сна, в подсознании человека проживающего это состояние, чьё воображение и духовный взор узрел таинственного гостя, странствующего по лестнице миров, завещанных последнему Автором и Творцом всего сущего.

Далее, во всей полноте на этот и подобные ему вопросы, может ответить только сама драматургия, разворачивающийся в пространстве и времени логос [viii] мысли и слова, превращающийся в актуальное действие на сцене театра жизни.

Марат Шахманов

Июнь-июль 2021

Примечания авт.

[i] Интерпретация суждения: «Островский нашёл в Сервантесе с его развитой и тонко поданной театрально-эстетической проблематикой долгожданного и равного собеседника-единомышленника.» (О. А. Светлакова. «Педро де Урдемасас» как претекст «Леса» Островского.)

[ii] «РМ. Гл. Миссии и судьбы», – Андреев Д.Л.

[iii] Цитата из статьи «Сервантес и его роман». – Пискунова С. И.

[iv] Мигель де Унамуно, «Жите Дон Кихота и Санчо».

[v] из статьи «Сервантес и его роман». – Пискунова С. И.

[vi] Мигель де Унамуно, «Агония христианства».

[vii] «Жизнь есть сон». П. Кальдерон.

[viii] λόγος – греч. logos — слово, мысль, разум, закон, смысл, причина.